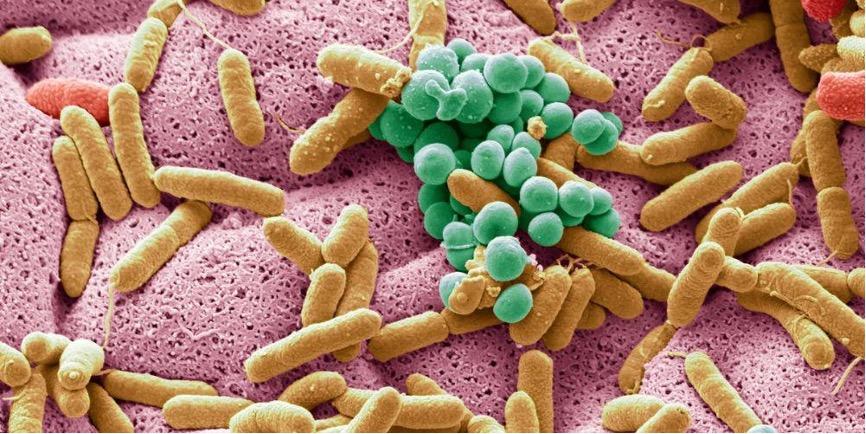

La microbiota humana es uno de los descubrimientos más fascinantes de la ciencia moderna. Este conjunto de microorganismos —bacterias, virus, hongos y protozoos— habita en nuestro cuerpo, especialmente en el intestino, y desempeña un papel esencial en nuestra salud. Se estima que hay más de 100 billones de microorganismos en el tracto gastrointestinal, superando en número a nuestras propias células. Lejos de ser meros acompañantes, estos microbios forman un ecosistema complejo que influye en prácticamente todos los sistemas del organismo.

Uno de los vínculos más sorprendentes es el que existe entre la microbiota y el sistema nervioso. A través del llamado eje intestino-cerebro, los microbios intestinales se comunican con el cerebro mediante el nervio vago, el sistema inmunológico y la producción de neurotransmisores como la serotonina, cuya mayor parte se produce en el intestino. Esta conexión tiene implicaciones profundas en la salud mental: se ha demostrado que desequilibrios en la microbiota están relacionados con trastornos como la ansiedad, la depresión, el autismo y enfermedades neurodegenerativas. Además, una microbiota diversa favorece la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse y regenerarse.

El sistema inmunológico también depende en gran medida de la microbiota. Desde el nacimiento, los microorganismos intestinales educan al sistema inmunitario para que aprenda a distinguir entre amenazas reales y elementos benignos, evitando así reacciones autoinmunes. Una microbiota equilibrada reduce la inflamación crónica, mientras que una alterada puede desencadenar enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus o la enfermedad inflamatoria intestinal. Además, estimula la producción de anticuerpos y células inmunitarias que nos protegen frente a infecciones.

En el ámbito cardiovascular, la microbiota influye en el metabolismo de lípidos, la regulación de la presión arterial y el riesgo de enfermedades como la aterosclerosis. Algunas bacterias intestinales ayudan a absorber grasas y colesterol de forma más eficiente, mientras que otras producen metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta, que tienen efectos antiinflamatorios y reguladores. Por otro lado, una microbiota desequilibrada puede aumentar la producción de compuestos como el TMAO, asociado con mayor riesgo cardiovascular.

El sistema digestivo es, naturalmente, el más directamente influenciado por la microbiota. Estos microorganismos ayudan a descomponer fibras y compuestos que el cuerpo no puede digerir por sí solo, producen vitaminas esenciales como la K y algunas del grupo B, y protegen frente a patógenos al competir por espacio y nutrientes. Sin una microbiota saludable, la digestión se vuelve menos eficiente y más propensa a trastornos como el síndrome del intestino irritable.

También el sistema endocrino y el metabolismo están bajo la influencia de la microbiota. Esta participa en la producción de hormonas como la insulina, el cortisol y las hormonas sexuales, y regula el apetito mediante la producción de leptina y grelina. Se ha observado que una microbiota alterada puede contribuir al desarrollo de obesidad y diabetes tipo 2, al afectar la sensibilidad a la insulina y favorecer el almacenamiento de grasa.

Durante la infancia, la microbiota desempeña un papel crucial en el desarrollo del sistema inmunológico y metabólico. El tipo de parto (natural o cesárea) y la lactancia materna influyen profundamente en la composición inicial de la microbiota. Una microbiota diversa en los primeros años de vida se asocia con menor riesgo de alergias, enfermedades autoinmunes y trastornos metabólicos en la edad adulta.

La alimentación es, sin duda, el factor más determinante en la composición y diversidad de la microbiota. Una dieta rica en fibra prebiótica —presente en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales— alimenta a las bacterias beneficiosas. Los alimentos fermentados como el yogur, el kéfir, el chucrut o el kimchi aportan probióticos naturales que enriquecen el ecosistema intestinal. Por el contrario, los alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares refinados, grasas trans y aditivos, dañan la microbiota y favorecen la proliferación de bacterias patógenas. La variedad alimentaria también es clave: cuanto más diversa sea la dieta, más diversa será la microbiota, lo que se traduce en mayor resiliencia y equilibrio.

Sin embargo, la alimentación no es el único factor que influye en la microbiota. El uso excesivo de antibióticos puede eliminar bacterias beneficiosas y causar disbiosis prolongada. La falta de sueño altera los ritmos circadianos y afecta la composición microbiana. El estrés crónico modifica la microbiota y aumenta la permeabilidad intestinal, lo que puede desencadenar inflamación sistémica. El tabaco y el alcohol reducen la diversidad microbiana y favorecen la aparición de bacterias nocivas. En cambio, el ejercicio físico regular mejora la estabilidad y diversidad de la microbiota, y vivir en contacto con la naturaleza y los animales favorece una microbiota más robusta.

En definitiva, la microbiota no es un simple pasajero en nuestro cuerpo: es un órgano funcional que influye en todos los sistemas. Cuidarla no es una moda, es una necesidad. Alimentarse bien, dormir adecuadamente, gestionar el estrés y evitar el abuso de medicamentos son acciones que no solo mejoran nuestra salud, sino que fortalecen este ecosistema invisible que nos protege desde dentro. Invertir en nuestra microbiota es invertir en nuestra longevidad, bienestar y equilibrio. Es hora de escuchar a nuestros microbios y darles lo que necesitan para cuidarnos mejor.